Как принцип неопределённости объясняет устойчивость материи: от атомов до нейтронных звёзд

Представьте себе вселенную, в которой атомы коллапсируют за доли секунды, звёзды мгновенно схлопываются под собственной тяжестью, а привычная нам материя попросту не может существовать. Звучит как сюжет научно-фантастического триллера? На самом деле именно так выглядел бы наш мир, если бы не одно фундаментальное ограничение, открытое в 1927 году молодым немецким физиком Вернером Гейзенбергом — принцип неопределённости.

Этот принцип не просто изменил наше понимание квантового мира. Он оказался тем невидимым архитектором, который определяет структуру материи на всех масштабах — от мельчайших электронов до гигантских космических объектов. Сегодня мы отправимся в путешествие через различные уровни организации материи, чтобы увидеть, как одно и то же математическое ограничение проявляется в совершенно разных физических явлениях.

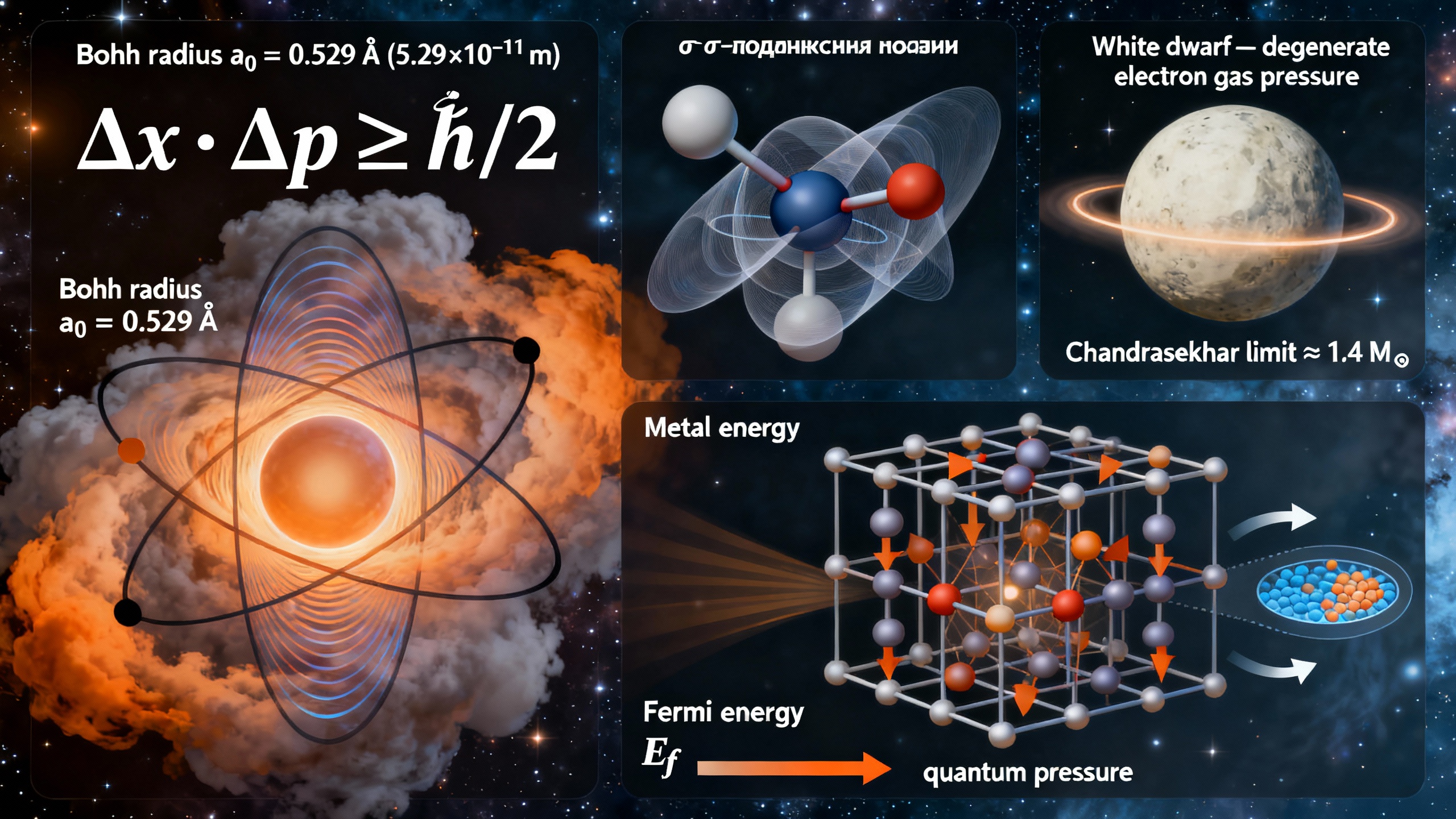

Квантовый балансир: почему атомы не разрушаются

Начнём с самого фундаментального вопроса: почему вообще существуют атомы? Если взглянуть на атом глазами классической физики, его устройство выглядит крайне нестабильным. Электрон, вращающийся вокруг ядра, постоянно ускоряется, меняя направление движения. Согласно электродинамике Максвелла, любой ускоряющийся заряд должен излучать энергию в виде электромагнитных волн. Потеря энергии привела бы к тому, что электрон по спирали упал бы на ядро за ничтожно малое время — примерно за 10-11 секунды.

Но этого не происходит. Атомы стабильны, и именно принцип неопределённости Гейзенберга объясняет эту стабильность. Суть принципа можно выразить простыми словами: невозможно одновременно с абсолютной точностью знать положение частицы и её импульс (произведение массы на скорость). Чем точнее мы определяем координату, тем более размытым становится импульс, и наоборот.

Применительно к атому это означает следующее: если бы электрон находился очень близко к ядру, его положение было бы определено с высокой точностью. Но тогда, согласно принципу неопределённости, неопределённость его импульса должна стать огромной. Большая неопределённость импульса соответствует большой кинетической энергии. Эта энергия создаёт своего рода квантовое давление, которое противодействует электростатическому притяжению ядра.

В результате устанавливается баланс: электростатическая сила пытается притянуть электрон ближе к ядру, а квантовое давление, порождённое принципом неопределённости, не даёт этому произойти. Точка равновесия определяет характерный размер атома. Для атома водорода этот размер называется боровским радиусом и составляет примерно 0,529 ангстрема (5,29×10-11 метра).

Удивительно, но эту величину можно оценить, просто балансируя два эффекта: потенциальную энергию кулоновского притяжения и кинетическую энергию, связанную с неопределённостью импульса. Результат блестяще согласуется с экспериментальными данными, полученными из спектроскопии и экспериментов по рассеянию.

Молекулы и химия: архитектура, построенная на неопределённости

Принцип неопределённости определяет не только размер атомов, но и саму возможность существования химических связей. В молекулах электроны распределены между несколькими атомными ядрами, образуя то, что химики называют молекулярными орбиталями. Эти орбитали описываются волновыми функциями, которые простираются в пространстве, охватывая связанные атомы.

Распределение электронной плотности в пространстве и соответствующий разброс импульсов определяют энергетические уровни, доступные для образования связей. Если бы не было принципа неопределённости, электроны могли бы просто неподвижно «сидеть» между ядрами. Или, наоборот, они могли бы коллапсировать в бесконечно малые области, что разрушило бы баланс, необходимый для стабильной химии.

Гибкость и направленность химических связей — свойства, которые делают возможной всю сложность молекулярных машин жизни — зависят от взаимодействия между локализацией в пространстве и свободой в импульсном пространстве. Например, σ-связи (сигма-связи) формируются за счёт перекрытия орбиталей вдоль оси между атомами, а π-связи (пи-связи) возникают из-за бокового перекрытия. Всё это — проявление квантово-механической природы электронов, подчинённых принципу неопределённости.

Твёрдые тела: квантовое давление в макромире

Масштабируясь от отдельных молекул к твёрдым телам, мы обнаруживаем, что принцип неопределённости продолжает играть ключевую роль. В металлах, например, электроны проводимости движутся в кристаллической решётке атомных ядер. Даже при абсолютном нуле температуры эти электроны занимают распределение импульсных состояний, определяемое принципом запрета Паули, который сам работает в рамках ограничений принципа неопределённости.

Конечный объём кристаллической решётки налагает ограничения на то, насколько плотно могут быть локализованы электроны, обеспечивая тем самым разброс в импульсах, который определяет так называемую энергию Ферми. Эта энергия управляет многими свойствами металла, включая его теплоёмкость при низких температурах и электропроводность.

Ещё более наглядно квантовое давление проявляется при попытках сжать вещество. Когда вы сжимаете материал, вы уменьшаете объём, доступный для электронов. Это увеличивает неопределённость импульса, что, в свою очередь, повышает их среднюю кинетическую энергию. Эта энергия создаёт эффективное давление, сопротивляющееся сжатию.

Без этого квантового эффекта обычное вещество было бы гораздо менее устойчивым к сжатию. Принцип неопределённости буквально держит форму твёрдых тел, не давая им бесконтрольно уплотняться под внешним давлением.

Белые карлики: звёзды, спасённые Гейзенбергом

Теперь совершим гигантский скачок — от лаборатории к космическим объектам. Белые карлики — это остатки звёзд, подобных нашему Солнцу, которые исчерпали своё ядерное топливо. Они состоят в основном из углерода и кислорода, окружённых морем электронов. Масса белого карлика огромна — порядка массы Солнца, но сжата в объём размером примерно с Землю.

Гравитация неустанно пытается сжать такую звезду ещё сильнее. Но электроны, как и все фермионы, не могут занимать одно и то же квантовое состояние. Это правило, практически реализованное через их пространственную локализацию и соответствующий разброс импульсов, требуемый принципом неопределённости, порождает то, что называется давлением вырожденного электронного газа.

Это давление не имеет ничего общего с температурой. Даже при нулевой температуре электроны, запертые в малом объёме, обладают огромными импульсами из-за принципа неопределённости. Их кинетическая энергия создаёт исходящую силу, которая останавливает коллапс звезды. Баланс между гравитацией и давлением вырождения устанавливает предел массы белого карлика.

Этот предел, рассчитанный индийским физиком Субраманьяном Чандрасекаром, составляет примерно 1,4 массы Солнца. Выше этой массы электроны вынуждены достигать таких высоких импульсов, что становятся релятивистскими, и звезда больше не может оставаться стабильным белым карликом. В таких случаях коллапс продолжается, приводя либо к нейтронной звезде, либо к чёрной дыре.

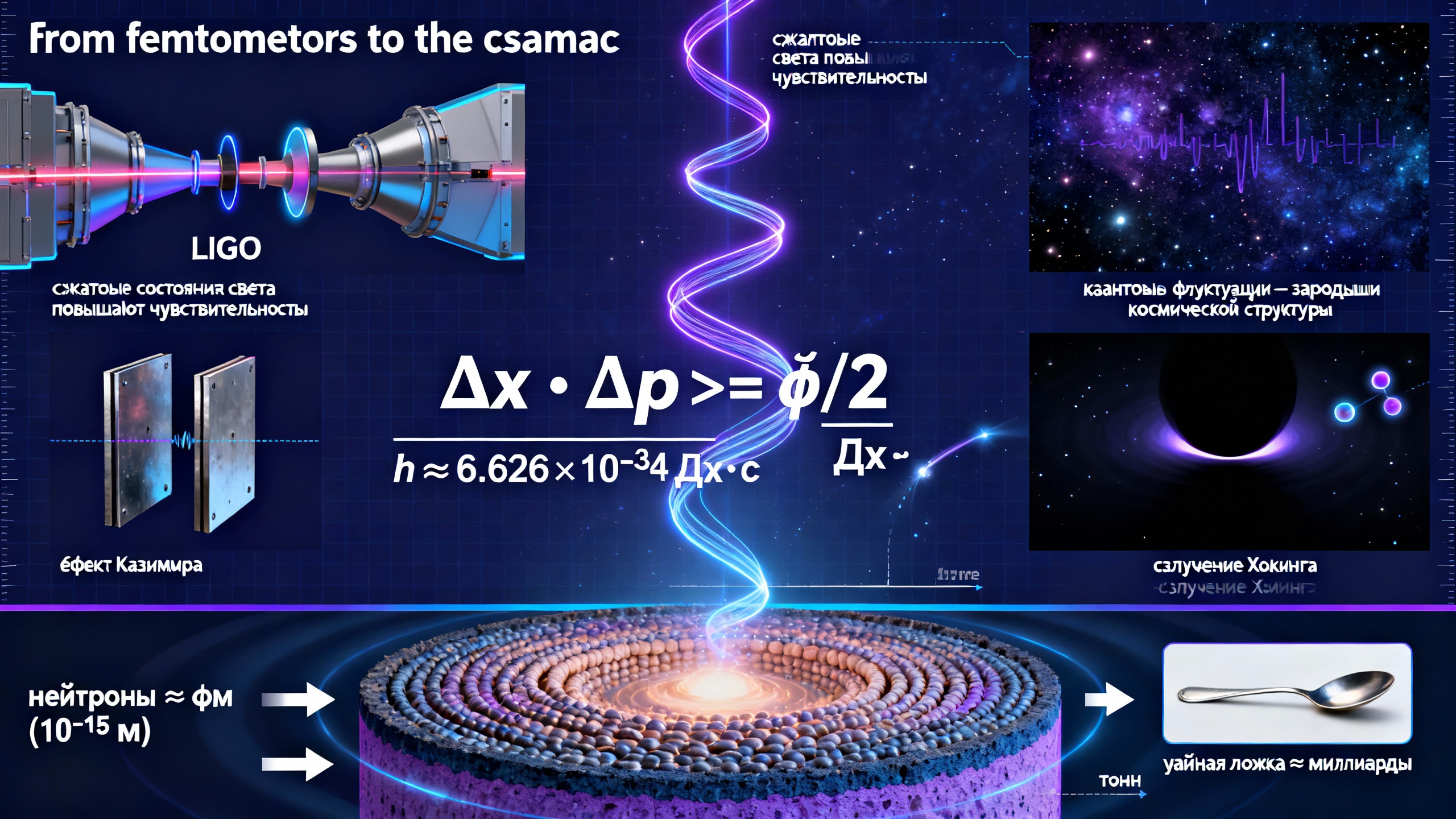

Нейтронные звёзды: экстремальное проявление квантовых законов

Нейтронные звёзды представляют собой ещё более экстремальное применение принципа неопределённости. Они плотнее белых карликов: вещество сжато до такой степени, что протоны и электроны слились в нейтроны. Здесь уже давление вырождения нейтронов — снова возникающее из комбинации принципа запрета и принципа неопределённости — сопротивляется гравитации.

Локализация нейтронов в объёмах порядка нескольких фемтометров (10-15 метра) означает, что их разброс импульсов огромен, создавая колоссальные внутренние давления, которые позволяют нейтронным звёздам существовать. Эти давления настолько экстремальны, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весила бы на Земле миллиарды тонн.

Нейтронные звёзды — это своего рода лабораторные стенды природы, где квантовые эффекты, обычно заметные только в микромире, становятся определяющими для объектов космического масштаба. Без принципа неопределённости такие структуры просто не могли бы существовать.

Вселенная в целом: квантовые флуктуации и структура космоса

Принцип неопределённости формирует не только отдельные звёзды, но и саму структуру Вселенной. В квантовой теории поля даже вакуум — пустое пространство — не может быть абсолютно спокойным. Принцип требует флуктуаций в значениях полей и их скоростях изменения, что приводит к так называемой энергии нулевых колебаний.

Эти вакуумные флуктуации имеют измеримые последствия. Например, эффект Казимира: две незаряженные металлические пластины, помещённые очень близко друг к другу, испытывают силу притяжения из-за изменения вакуумных мод между ними. Этот эффект экспериментально подтверждён и является прямым следствием квантовых флуктуаций.

В космологии аналогичные флуктуации в ранней Вселенной, как считается, послужили семенами распределения материи, которая позже выросла в галактики и скопления галактик. Слабая рябь в реликтовом микроволновом излучении несёт отпечаток этих квантовых флуктуаций, растянутых до космических масштабов инфляцией — стремительным расширением ранней Вселенной.

Таким образом, крупномасштабная структура космоса, которую мы наблюдаем сегодня — галактики, скопления, войды — может иметь своим источником квантовые флуктуации, подчинённые принципу неопределённости. Это поразительная связь между микро- и макромиром.

Чёрные дыры и излучение Хокинга

Даже чёрные дыры не освобождены от влияния принципа неопределённости. В анализе Стивена Хокинга квантовые флуктуации вблизи горизонта событий позволяют излучать энергию, медленно заставляя чёрную дыру терять массу со временем. Это излучение Хокинга — тонкое следствие сочетания квантовой механики с общей теорией относительности, и принцип неопределённости является частью фундамента, на котором основан этот расчёт.

Без вакуумных флуктуаций, обеспечиваемых неопределённостью, медленное испарение чёрных дыр не происходило бы. Это означает, что даже самые экзотические объекты во Вселенной подчиняются тем же квантовым законам, что и атомы в лаборатории.

Универсальность масштабов: одна формула для всей природы

Что поражает во всех этих примерах — от атомов до белых карликов, от молекул до структуры космоса — так это то, что одно и то же математическое соотношение управляет системами в диапазоне масштабов, охватывающем более 50 порядков величины.

Константа, которая появляется в неравенстве неопределённости — постоянная Планка (h ≈ 6,626×10-34 Дж·с) — крайне мала в человеческих масштабах, поэтому квантовые эффекты незаметны в повседневной жизни. Но в средах, где частицы плотно локализованы или энергии экстремальны, эффекты принципа становятся доминирующими, диктуя возможное и запрещая невозможное.

Это единство через масштабы даёт принципу неопределённости особое место среди физических законов. Он связывает поведение самых тонких структур микрокосма со стабильностью массивных астрофизических тел. Он показывает, что граница между квантовой и классической физикой — это не жёсткая стена, а постепенный переход, и что квантовые принципы не просто «выключаются» на больших масштабах. Они формируют макроскопический мир косвенно, через условия, которые они налагают на мельчайших уровнях.

Практический вывод: принцип как инструмент познания

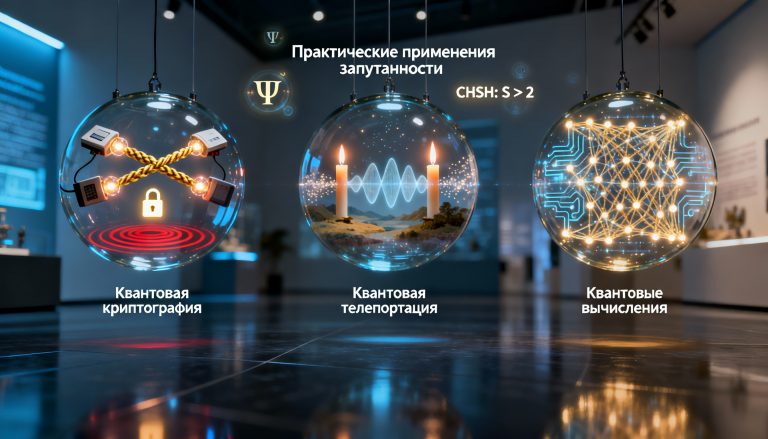

Осознание того, как принцип неопределённости формирует материю, имеет не только философское, но и практическое значение. В квантовых технологиях — от квантовых сенсоров до квантовых компьютеров — инженеры сознательно работают с ограничениями неопределённости, а не пытаются их обойти.

Например, в квантовой оптике создаются так называемые сжатые состояния света, где неопределённость одной переменной (например, фазы) уменьшается за счёт увеличения неопределённости сопряжённой переменной (амплитуды). Такие состояния используются для повышения чувствительности детекторов гравитационных волн, таких как LIGO, позволяя регистрировать колебания пространства-времени, вызванные столкновениями чёрных дыр за миллиарды световых лет от нас.

В квантовой криптографии невозможность измерить определённые свойства без их возмущения превращается в основу защищённой передачи информации. Здесь принцип неопределённости — не препятствие, а ресурс.

Заключение: архитектор невидимый, но вездесущий

Принцип неопределённости Гейзенберга — это гораздо больше, чем абстрактное математическое правило. Это фундаментальный закон природы, который определяет устройство материи на всех уровнях организации. Он объясняет, почему атомы стабильны, почему химические связи имеют определённую форму, почему твёрдые тела сопротивляются сжатию, почему белые карлики и нейтронные звёзды не коллапсируют под собственной тяжестью, и даже почему структура Вселенной такова, какова она есть.

В каждом из этих случаев — атомы, твёрдые тела, звёзды, сам вакуум — принцип неопределённости не является случайной деталью. Это условие, которое определяет саму форму и стабильность конфигураций материи и энергии. Уберите его — и атомы коллапсируют, молекулы не образуются, белые карлики и нейтронные звёзды не смогут существовать, структура Вселенной будет глубоко изменена, и большая часть богатства физического мира исчезнет.

И, возможно, в этом осознании кроется глубокая красота: законы природы не разобщены. Те же ограничения, которые определяют размер атома водорода, помогают решать судьбу умирающих звёзд. Это нить, вплетённая в ткань реальности, связывающая близкое и далёкое, малое и огромное в единую целостную картину.

Когда мы видим, как принцип неопределённости формирует и атомы, и Вселенную, мы вспоминаем, что физический мир непрерывен в своей логике, и что наше место в нём связано с теми же принципами, которые управляют самыми далёкими уголками пространства. В этом единстве — тихое напоминание о том, что познание природы — это не просто накопление фактов, но постижение глубинной гармонии, которая пронизывает все уровни существования.