Архитектура нашего внутреннего мира: Как убеждения и искажения формируют реальность

Человеческий разум — не просто пассивный наблюдатель, беспристрастно фиксирующий окружающую действительность. Он скорее похож на искусного архитектора, который непрерывно строит и перестраивает наше восприятие мира, используя в качестве материалов убеждения, ожидания и воспоминания. Но что, если эти строительные блоки не так надежны, как нам кажется? Что, если фундамент нашей картины мира состоит из когнитивных искажений, а стены возведены из податливых, изменчивых воспоминаний?

В этой статье мы отправимся в путешествие по лабиринтам нашего сознания, чтобы исследовать, как глубоко укоренившиеся психологические эффекты формируют нашу личную реальность. Мы узнаем, почему вера способна исцелять, как наши поступки задним числом меняют наши убеждения и почему самые некомпетентные люди часто бывают самыми уверенными в себе. Это исследование покажет, что мир, который мы видим — это не столько объективная реальность, сколько сложное и порой парадоксальное творение нашего собственного разума.

Раздел 1: Целительная сила веры – Эффект плацебо

Представьте себе лекарство без действующего вещества. Сахарная пилюля, инъекция физраствора или даже имитация хирургической операции. По всем законам логики, они не должны работать. Однако в мире медицины существует загадочное и мощное явление, известное как эффект плацебо. Сам термин происходит от латинского «placebo» — «я понравлюсь», и он как нельзя лучше описывает суть феномена: иногда для улучшения состояния достаточно одной лишь веры в то, что лечение поможет.

От полей сражений до лабораторий

Одним из первых, кто систематически задокументировал этот эффект, был анестезиолог Генри Бичер во время Второй мировой войны. Когда у него закончился морфин, он, столкнувшись с тяжелоранеными солдатами, стал вводить им обычный солевой раствор, уверенно называя его мощным обезболивающим. К его удивлению, многие солдаты сообщали о значительном снижении боли. Этот опыт показал, что ожидание облегчения способно запустить в организме реальные биохимические процессы.

Современные нейробиологические исследования подтверждают это. Когда человек верит, что принимает обезболивающее, его мозг может начать вырабатывать эндогенные опиоиды — естественные болеутоляющие, химически сходные с морфином. Эти вещества связываются с теми же рецепторами и вызывают реальное облегчение боли. Более того, эффект плацебо не ограничивается болью. Он может влиять на симптомы депрессии, артериальное давление и даже на двигательные функции при болезни Паркинсона, стимулируя выброс дофамина.

Сила ритуала и «честное плацебо»

Сила плацебо во многом зависит от контекста. Доверие к врачу, его уверенный и сопереживающий тон, и даже внешний вид «лекарства» играют огромную роль. Большая, ярко окрашенная таблетка часто действует сильнее, чем маленькая и невзрачная. Две таблетки лучше одной, а инъекция кажется более эффективной, чем таблетки. Даже цена имеет значение: плацебо, которое, по мнению пациента, стоит дорого, работает лучше дешевого аналога.

Но самое поразительное — это открытие так называемого «открытого плацебо». Исследования показали, что даже если пациентам честно говорят, что они принимают таблетку без действующего вещества, у многих все равно наблюдаются улучшения. Это говорит о том, что сам ритуал лечения — акт заботы, получение помощи, регулярный прием «лекарства» — обладает терапевтической силой. Это размывает границы между психологией и физиологией, напоминая нам, что разум и тело неразрывно связаны. В конечном счете, плацебо — это не обман, а демонстрация способности нашего разума быть собственной аптекой.

Раздел 2: В поисках гармонии – Когнитивный диссонанс

Нам нравится думать о себе как о последовательных и рациональных существах. Мы верим, что наши ценности определяют наши поступки, а решения принимаются на основе взвешенных суждений. Но что происходит, когда наши действия вступают в противоречие с нашими убеждениями? Например, когда человек, ценящий здоровый образ жизни, выкуривает сигарету? В этот момент возникает состояние внутреннего дискомфорта, которое психолог Леон Фестингер назвал когнитивным диссонансом.

Эксперимент с одним долларом

Классический эксперимент Фестингера и его коллеги Карлсмита в 1959 году блестяще продемонстрировал этот эффект. Участников просили выполнять крайне скучную и монотонную задачу — в течение часа перекладывать катушки на доске. После этого им предлагали солгать следующему участнику, сказав, что задание было очень интересным. Одной группе за эту ложь платили $1, а другой — $20 (значительная сумма по тем временам).

Результаты оказались парадоксальными. Те, кто получил $20, легко оправдали свою ложь: «Я сделал это за деньги, но на самом деле задание было скучным». У них не было диссонанса. А вот те, кто получил всего $1, не могли найти внешнего оправдания. Возникал конфликт: «Я честный человек, но только что солгал почти бесплатно». Чтобы разрешить этот дискомфорт, их мозг пошел по пути наименьшего сопротивления: они задним числом меняли свое отношение к заданию, убеждая себя, что оно на самом деле было довольно увлекательным. Изменение убеждения оказалось проще, чем признание собственной непоследовательности.

Как мы оправдываем себя каждый день

Когнитивный диссонанс проявляется в нашей жизни постоянно:

- После крупной покупки: Сделав дорогой выбор (например, купив новый смартфон), мы начинаем активно искать подтверждения его правильности и игнорировать достоинства альтернатив, чтобы уменьшить сомнения.

- При нездоровых привычках: Курильщик может преуменьшать вред никотина («мой дед курил до 90 лет») или обещать себе бросить в будущем, чтобы снизить диссонанс между действием (курение) и знанием (это вредно).

- В отношениях и работе: Человек, вложивший много сил и времени в неудачный проект или токсичные отношения, может продолжать «инвестировать» в них, потому что признать ошибку означало бы признать, что все его предыдущие усилия были напрасны.

Этот механизм — не сознательная ложь, а тонкая работа нашего разума по защите самооценки. Мы стремимся не столько к объективной истине, сколько к внутренней гармонии. Понимание этого может стать ключом к росту: заметив, что мы ищем оправдания, мы можем сделать осознанный выбор — изменить поведение, чтобы оно соответствовало нашим ценностям, а не наоборот.

Раздел 3: Пик невежества – Эффект Даннинга-Крюгера

Задумывались ли вы, почему люди, меньше всего разбирающиеся в каком-либо вопросе, часто говорят о нем с наибольшей уверенностью? Этот парадокс имеет научное объяснение и известен как эффект Даннинга-Крюгера. Он гласит: люди с низким уровнем квалификации в какой-либо области склонны значительно переоценивать свои способности, в то время как настоящие эксперты, наоборот, могут сомневаться в своих знаниях.

Невидимый грабитель и слепота некомпетентности

История, вдохновившая психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера, похожа на анекдот. В 1995 году некий Макартур Уилер ограбил два банка средь бела дня, не скрывая лица. Он был уверен в своей невидимости для камер, так как смазал лицо лимонным соком, известным своей способностью работать как невидимые чернила. Его уверенность была порождена его же полным невежеством.

Даннинг и Крюгер предположили, что навыки, необходимые для качественного выполнения задачи, — это те же самые навыки, что нужны для оценки качества ее выполнения. Иными словами, некомпетентность лишает человека не только способности достичь успеха, но и способности осознать свою неудачу. Их эксперименты в области грамматики, логики и даже чувства юмора подтвердили эту гипотезу: участники, показавшие худшие результаты, оценивали свои способности как «выше среднего».

Путь от самоуверенного новичка к скромному эксперту

Эффект Даннинга-Крюгера описывает кривую обучения:

- Пик Глупости (Mount Stupid): Новичок, получив базовые знания, обретает огромную уверенность. Он еще не знает, как многого он не знает.

- Долина Отчаяния (Valley of Despair): По мере углубления в тему, человек сталкивается со сложностями и осознает масштаб своего незнания. Уверенность резко падает.

- Склон Просветления (Slope of Enlightenment): С накоплением опыта и знаний уверенность начинает медленно и обоснованно расти.

- Плато Устойчивости (Plateau of Sustainability): Эксперт достигает высокого уровня компетенции, но его уверенность уже не абсолютна. Он хорошо понимает сложность предмета и границы собственных знаний, что заставляет его быть более скромным в оценках.

Этот эффект — важное напоминание о ценности интеллектуальной скромности. Истинная мудрость начинается не с накопления фактов, а с осознания безграничности того, чего мы еще не знаем.

Раздел 4: Сила чужих ожиданий – Эффект Пигмалиона

Могут ли ожидания одного человека повлиять на реальные способности другого? Психология отвечает утвердительно. Эффект Пигмалиона, или самоисполняющееся пророчество, описывает явление, при котором вера в потенциал человека заставляет его этот потенциал реализовать.

Название происходит из древнегреческого мифа о скульпторе Пигмалионе, который так сильно полюбил созданную им статую Галатеи, что богиня Афродита оживила ее. В психологии этот миф стал метафорой того, как наши ожидания могут «оживить» скрытые таланты в других.

«Интеллектуальный расцвет» в классе

В 1960-х годах Роберт Розенталь и Ленор Джейкобсон провели знаменитый эксперимент в одной из школ. Они сообщили учителям, что некий тест выявил у нескольких учеников (выбранных на самом деле случайным образом) скрытый потенциал к «интеллектуальному расцвету» в течение года. В конце учебного года эти «одаренные» дети показали значительно более высокий прирост IQ по сравнению с их одноклассниками. Почему?

Единственной переменной были ожидания учителей. Поверив в потенциал этих детей, педагоги, часто неосознанно, уделяли им больше внимания, давали более сложные задания, чаще хвалили и поощряли. Сотни этих микро-взаимодействий изменили самовосприятие учеников: они начали верить в свои способности и, как следствие, стали учиться лучше.

«Когда мы относимся к человеку так, как будто он уже является тем, кем потенциально может быть, мы помогаем ему стать им». – Иоганн Вольфганг фон Гёте

Этот эффект работает и в обратную сторону — эффект Голема. Низкие ожидания могут подавлять потенциал, создавая порочный круг неуверенности и плохой производительности. Это проявляется везде: в спорте, где вера тренера окрыляет атлета; в бизнесе, где поддержка руководителя помогает сотрудникам расти; и в семье, где родительские ожидания формируют самооценку ребенка.

Раздел 5: Коллективные иллюзии памяти – Эффект Манделы

Вспомните Дарта Вейдера. Какую знаменитую фразу он говорит Люку Скайуокеру? Большинство уверенно ответит: «Люк, я твой отец». А теперь представьте их удивление, узнав, что на самом деле он говорит: «Нет, я твой отец». Это один из сотен примеров эффекта Манделы — феномена, при котором множество людей разделяют одно и то же ложное воспоминание.

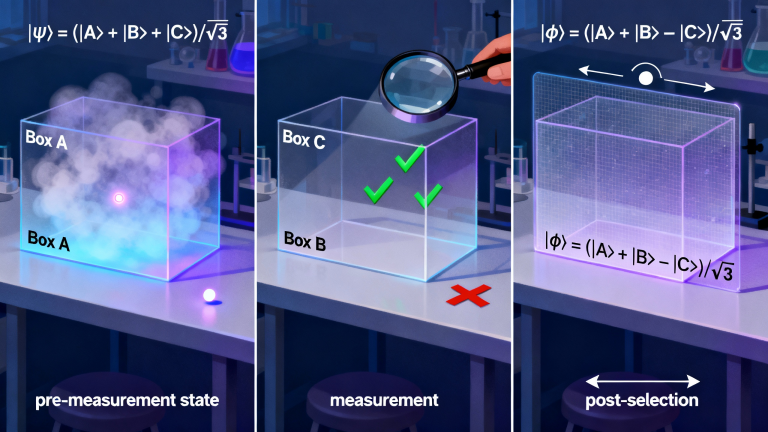

Почему мы помним то, чего не было?

Название эффекту дала исследовательница Фиона Брум, обнаружившая, что она и тысячи других людей «помнят», как Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах, хотя в реальности он был освобожден в 1990-м и стал президентом ЮАР. У этого явления есть несколько психологических объяснений:

- Социальная конфабуляция: Когда мы обсуждаем события с другими, наши воспоминания могут смешиваться и изменяться. Если популярная версия (даже неверная) широко распространена, она начинает ощущаться как личное воспоминание.

- Сила схем: Наш мозг использует ментальные шаблоны (схемы) для заполнения пробелов. Мы «помним», что у персонажа Монополии был монокль, потому что это соответствует нашему стереотипному образу богача начала XX века, хотя его никогда не было.

- Эффект дезинформации: Как показала психолог Элизабет Лофтус, наша память чрезвычайно податлива. Повторное столкновение с ложной информацией (в пародиях, статьях, разговорах) может буквально переписать оригинальное воспоминание.

Хотя некоторые ищут объяснение в теориях параллельных вселенных, психология предлагает более простое, но не менее удивительное объяснение: наша память — не видеозапись, а постоянно редактируемый рассказ. Эффект Манделы — это яркое напоминание о том, что даже самые уверенные наши воспоминания могут быть иллюзией.

Практические выводы

Изучение этих эффектов — не просто интеллектуальное упражнение. Оно дает нам инструменты для лучшего понимания себя и окружающих.

- Подвергайте сомнению свою уверенность. Осознание эффекта Даннинга-Крюгера побуждает к интеллектуальной скромности и непрерывному обучению.

- Следите за своими оправданиями. Когнитивный диссонанс часто маскируется под рационализацию. Заметив ее, спросите себя: не пытаетесь ли вы подогнать свои убеждения под свои действия?

- Верьте в лучшее в людях. Эффект Пигмалиона показывает, что наши ожидания обладают реальной силой. Ваша вера в кого-то может стать тем толчком, который поможет ему раскрыться.

- Относитесь к памяти с осторожностью. Помните, что воспоминания (и ваши, и чужие) могут быть неточными. Это особенно важно в разрешении конфликтов и оценке прошлого.

Заключение

Наш внутренний мир — это сложная и динамичная система, где убеждения, ожидания и воспоминания непрерывно взаимодействуют, создавая уникальную ткань нашей личной реальности. Эффекты плацебо, когнитивного диссонанса, Даннинга-Крюгера, Пигмалиона и Манделы — это лишь несколько ярких примеров того, насколько активно наш разум конструирует, а не просто отражает, мир. Они показывают, что мы являемся соавторами своей собственной жизни, обладающими как невероятной способностью к самоисцелению и росту, так и уязвимостью перед самообманом. И пока наш внутренний мир формируется этими сложными процессами, наше поведение и суждения точно так же подвержены мощному влиянию извне — со стороны других людей. Но это уже другая, не менее увлекательная история о том, как социальное окружение лепит из нас тех, кем мы являемся.