Великий скачок: Как эволюция, язык и искусство сделали нас людьми

«Обезьяны мы или ангелы?» — этот вопрос, заданный британским премьер-министром Бенджамином Дизраэли в XIX веке, и сегодня не теряет своей остроты. С точки зрения строгой науки, ответ очевиден: мы — приматы. Наша генетика, анатомия и нейробиология неопровержимо связывают нас с шимпанзе и другими нашими родственниками из мира животных. Но, наблюдая за полетом космического корабля к далеким планетам или слушая симфонию, сложно отделаться от мысли, что мы — нечто большее, чем просто высокоразвитые обезьяны. Мы — первый вид на этой планете, способный взять свою судьбу в собственные руки, проникнуть в тайны Большого взрыва и, что самое парадоксальное, направить пытливый взор внутрь себя, изучая тот самый орган, который и порождает все эти вопросы, — наш мозг.

Этот полуторакилограммовый сгусток материи, рожденный из звездной пыли, обладает способностью размышлять о самих звездах. С появлением человека Вселенная обрела способность к самосознанию. Но как мы стали такими? Был ли наш путь к вершине эволюционной лестницы предопределен и прямолинеен? Современная наука говорит «нет». История нашего становления — это не плавная восходящая линия, а скорее череда случайностей, внезапных прорывов и «фазовых переходов», когда небольшие количественные изменения приводили к взрывному качественному скачку. Это история о том, как мозг примата, миллионы лет решавший лишь задачи выживания, внезапно научился говорить, творить и мечтать, навсегда изменив облик планеты.

Призраки прошлого: Уроки хоббитов и неандертальцев

Наше представление о человеческой эволюции часто напоминает линейный марш прогресса: от согбенной обезьяны к гордому Homo sapiens. Но реальность была куда более сложной и драматичной. Долгое время мы были не единственными «людьми» на Земле. Мы делили планету с нашими двоюродными братьями, другими видами рода Homo, чья судьба служит важным напоминанием о том, насколько случаен и непредсказуем был наш собственный успех.

Маленькие люди с большого острова

Всего 15 000 лет назад, что по меркам эволюции — лишь мгновение, на индонезийском острове Флорес обитали удивительные существа. Их рост едва достигал 90 сантиметров, а объем мозга был сопоставим с мозгом шимпанзе. Ученые назвали их Homo floresiensis, но в народе они получили прозвище «хоббиты». Несмотря на свои скромные размеры, эти маленькие люди были искусными охотниками, добывавшими карликовых слонов и гигантских крыс. Они изготавливали каменные орудия, пользовались огнем и, возможно, даже совершали морские путешествия. Они были не просто животными, а разумными существами со своей культурой, жившими бок о бок с нашими предками. А потом они исчезли. Стали ли мы тому виной? Этот вопрос остается открытым.

Трагедия неандертальцев

Еще ближе к нам стояли неандертальцы. Долгое время их изображали как грубых, сутулых дикарей, но сегодня мы знаем, что это в корне неверно. Неандертальцы были сильными, умными и культурно развитыми. Их мозг был даже несколько крупнее нашего. Они создавали сложные орудия, носили украшения из орлиных когтей, практиковали ритуальные захоронения и заботились о своих стариках и раненых. Есть веские доказательства того, что у них был сложный язык и способность к символическому мышлению. Они были настолько похожи на нас, что, если бы одетого неандертальца поместить в вагон современного метро, он вряд ли привлек бы к себе особое внимание.

И все же около 30 000 лет назад они тоже исчезли, оставив Homo sapiens в полном одиночестве. Почему? Теорий множество: изменение климата, эпидемии, конкуренция за ресурсы. Возможно, мы оказались более адаптивными, более социально организованными или просто более удачливыми. Но их история заставляет задуматься: а что, если бы выжили они? Смогли бы они построить цивилизацию, полететь на Луну и расшифровать свой геном? Судьбы хоббитов и неандертальцев — это мощное напоминание о том, что наша «уникальность» не была предначертана. Она — результат стечения обстоятельств, тонкой игры случая и необходимости.

Фазовый переход сознания

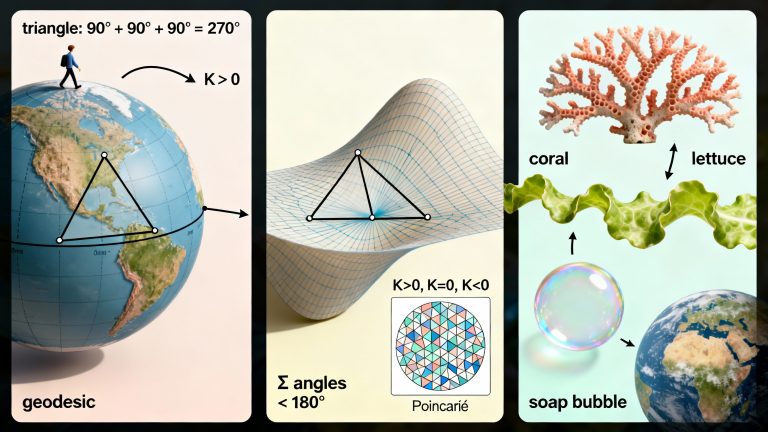

Как же из обычного примата получился человек, способный писать стихи и размышлять о бесконечности? Многие ошибочно полагают, что плавные эволюционные изменения должны приводить к таким же плавным результатам. Но природа полна нелинейных процессов, где малые, постепенные изменения накапливаются до тех пор, пока не пересекут критическую черту, вызывая внезапную и радикальную трансформацию. Это явление в физике называют фазовым переходом.

Представьте, что вы медленно нагреваете кусок льда. Температура растет: -10°C, -5°C, -1°C. Лед остается твердым, ничего кардинально не меняется. Но стоит температуре достичь отметки 0°C, как происходит чудо: всего один градус — и твердая кристаллическая решетка льда разрушается, превращаясь в текучую воду. Произошел фазовый переход.

Нечто подобное, по-видимому, произошло и с нашим мозгом. Миллионы лет эволюция вносила крошечные, почти незаметные изменения: чуть больше нейронов в одной области, немного толще нервный пучок — в другой. Наши предки становились немного ловчее, чуть лучше координировали движения, немного точнее запоминали места, где можно найти пищу. А затем, примерно 100-150 тысяч лет назад, произошел «взрыв». Накопленные количественные изменения достигли критической массы, и мозг, словно вода, перешел в новое качественное состояние. Появился язык в его современном виде, родились искусство, религия и самосознание. Началась новая, культурная эволюция, которая за считанные тысячелетия вывела нас на совершенно иной уровень развития.

Рождение языка: От жеста к Шекспиру

Язык — это, возможно, самая главная черта, отделяющая нас от остального животного мира. Обезьяны-верветки могут издавать разные крики, предупреждая сородичей об опасности со стороны леопарда, змеи или орла. Но это лишь набор сигналов, похожих на пожарную сирену. Человеческий язык — система совершенно иного порядка. Он позволяет нам не просто реагировать на стимулы, но и описывать прошлое, планировать будущее, делиться абстрактными идеями и создавать целые вымышленные миры. Как возник этот удивительный дар?

Теории происхождения

Загадка происхождения языка мучила ученых веками. Некоторые, как современник Дарвина Альфред Уоллес, считали его настолько сложным, что приписывали его появление божественному вмешательству. Лингвист Ноам Хомский предположил, что язык возник спонтанно, как эмерджентное свойство усложнившейся нейронной сети мозга. Другие, как Стивен Пинкер, считают его врожденным инстинктом, развившимся в ходе естественного отбора специально для общения.

Невролог Вилейанур Рамачандран предлагает более комплексный взгляд. Он считает, что язык не возник с нуля, а скорее был «собран» из уже существующих способностей мозга, которые изначально развивались для других целей. Это была не одна гениальная мутация, а удачное стечение нескольких обстоятельств.

Ключ в перекрестных связях

Одним из ключей к разгадке может быть явление, известное как кросс-модальная абстракция. Проведите простой эксперимент. Посмотрите на две фигуры: одну с острыми углами, другую с плавными, округлыми очертаниями. Какую из них вы назовете «кики», а какую — «буба»? Подавляющее большинство людей по всему миру, независимо от языка и культуры, дадут один и тот же ответ: острая фигура — это «кики», а округлая — «буба». Почему? Потому что наш мозг естественным образом находит соответствие между визуальной формой (резкие линии) и звучанием слова (отрывистый звук «кики»). Эта способность находить общее между, казалось бы, несвязанными сенсорными модальностями — основа абстрактного мышления и, возможно, первый шаг к созданию слов.

Другая важная связь — между движениями рук и рта. Заметьте, как при выполнении тонкой работы ножницами мы невольно двигаем челюстями. Это происходит потому, что в мозге зоны, управляющие мелкой моторикой рук и артикуляцией, расположены очень близко. Возможно, наш устный язык вырос из языка жестов: жестикуляция и движения рук естественным образом «перетекали» в соответствующие движения губ и языка. Например, жест «иди сюда» сопровождается движением языка внутрь рта, а жест «уходи» — выпячиванием губ.

Более того, сама структура нашего языка, грамматика, могла вырасти из способности к изготовлению орудий. Простое действие — разбивание ореха камнем — уже содержит в себе базовую синтаксическую структуру: есть субъект (человек), действие (удар) и объект (орех). Когда наши предки научились создавать составные орудия, это могло стать нейронной основой для построения сложных предложений, где одна фраза встраивается в другую.

Таким образом, язык не был «изобретен». Он вырос из удачной комбинации уже имевшихся у приматов способностей: способности к абстракции, тесной связи моторики рук и рта, и сложной иерархической организации действий, необходимой для создания инструментов.

Homo Plasticus: Сила долгого детства и культурной эволюции

Эволюция подарила нам уникальный «аппаратный комплекс» — наш мозг. Но что делает нас по-настоящему людьми, так это «программное обеспечение», которое мы загружаем в этот мозг после рождения. И ключевую роль здесь играет феномен нейропластичности и наше необычайно длинное детство.

В то время как мозг большинства животных проявляет гибкость лишь в ограниченных пределах, мы, по словам одного ученого, являемся «Homo plasticus» — видом, который сделал пластичность своим основным инструментом для развития и эволюции. Мы рождаемся с относительно «недостроенным» мозгом, и на его окончательную настройку уходит более десяти лет. Этот период зависимости от взрослых и интенсивного обучения — не недостаток, а наше величайшее преимущество. Именно в эти годы культура — язык, традиции, знания, технологии — буквально «прошивается» в наши нейронные сети.

Эта культурная эволюция несравненно быстрее генетической. Нам не нужно ждать тысячи поколений, чтобы мутации закрепили полезный признак. Мы можем передавать знания напрямую через обучение. Один человек изобретает колесо или письменность, и вот уже все племя, а затем и все человечество, пользуется этим изобретением. Без этой поразительной пластичности мозга, без способности впитывать культуру, мы бы так и остались просто одной из разновидностей обезьян, бродящих по африканской саванне. Не было бы ни огня, ни городов, ни мечтаний о звездах.

Выводы: Кто же мы — обезьяны или ангелы?

Так кто же мы в итоге? Ответ, который дает современная наука, сложен и прекрасен в своей диалектике. Мы — обезьяны. Наше тело, наши инстинкты, базовая архитектура нашего мозга — все это досталось нам в наследство от миллионов лет эволюции приматов. Мы не можем и не должны этого отрицать.

Но мы и не просто обезьяны. Благодаря счастливому стечению обстоятельств — мутациям, позволившим мозгу достичь критической массы, удачному сочетанию нейронных сетей, породившему язык, и невероятной пластичности, открывшей дорогу культуре, — мы совершили качественный скачок. Мы стали «ангелами» в том смысле, что обрели способность выходить за рамки биологической детерминированности. Мы создали мир символов, идей и смыслов, который существует параллельно с миром физическим.

Практические выводы из этой истории таковы:

- Цените случайность: Наше существование — не результат предопределенного плана, а скорее выигрыш в грандиозной космической лотерее. Это повод для смирения и благодарности.

- Помните о наших корнях: Многие наши иррациональные страхи, предубеждения и автоматические реакции — это эхо из нашего глубокого эволюционного прошлого. Понимание этого помогает относиться к себе и другим с большим сочувствием.

- Осознайте силу культуры: Мы — продукты не только наших генов, но и среды, в которой мы растем. Образование, искусство, этические нормы — это не просто украшения, а мощнейшие инструменты, формирующие наш мозг и определяющие наше будущее.

Путешествие вглубь эволюции нашего мозга — это путешествие к самим себе. Оно показывает, что граница между «обезьяной» и «ангелом» проходит не где-то вовне, а внутри каждого из нас. И самое удивительное приключение, в которое мы, как вид, можем отправиться, — это продолжать исследовать эту границу, познавая великую и прекрасную сложность человеческого сознания.